Der Europäische Qualifikationsrahmen EQR basiert auf einem System von Lernergebnissen und fungiert als Referenzinstrument der Europäischen Union. Qualifikationen werden demnach in acht verschiedene Stufen eingeordnet. So soll Transparenz, Vergleichbarkeit und die Übertragbarkeit von Qualifikationen erleichtert werden. Auf diese Weise können Qualifikationen aus verschiedenen Ländern miteinander verglichen und normiert anerkannt werden.[1] Der EQR bezieht sich dabei auf alle Bildungsbereiche, einschließlich der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der Hochschulbildung, und schafft somit einen einheitlichen Rahmen für lebenslanges Lernen.

Als universelles Übersetzungsinstrument erleichtert der EQR den Vergleich der Bildungsniveaus verschiedener Länder. Die acht EQR-Niveaus sind durch die Bereiche Wissen, Fertigkeiten sowie Verantwortung und Selbstständigkeit definiert und ermöglichen so eine klare Zuordnung zu den Bildungsniveaus anderer Länder.[2]

Abbildung I Der EQR im Vergleich mit anderen Nationen (Quelle: IHK in Bayern)

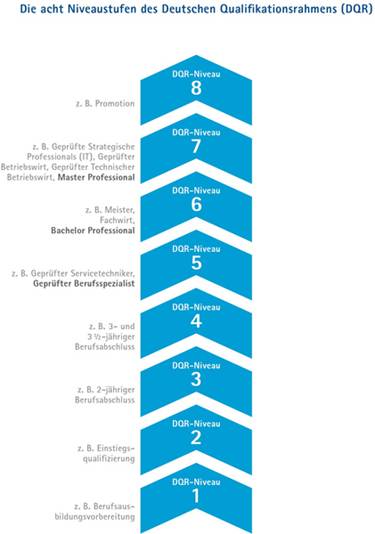

In Deutschland wurde beschlossen, ebenfalls ein achtstufiges Modell zu definieren. Diese Einstufungen umfasst der DQR – Deutscher Qualifikationsrahmen. Dieser beginnt, anders als der EQR, erst im Tertiärbereich des deutschen Bildungssystems. Während im EQR die erste Stufe gleichzusetzen ist mit den Grundlagen des schulischen Lernens in der Grundschule, ist im deutschen System Stufe eins mit der Berufsausbildungsvorbereitung vergleichbar.

Abbildung II Der DQR (Quelle: IHK in Bayern)

Des Weiteren gibt es den Europäische Hochschulraum EHR. Dieser fokussiert sich explizit auf die Hochschulen und zielt darauf ab, ihre Systeme in Europa zu harmonisieren. Diese durch den Bologna-Prozess ins Leben gerufene Struktur, umfasst nicht nur die Länder der Europäischen Union, sondern ganz Europa sowie Teile Asiens.[3] Das Hauptziel des EHR besteht darin, eine vergleichbarere und wettbewerbsfähigere Hochschulausbildung zu schaffen und die Hochschulforschung in Europa besser zu koordinieren und zu fördern.

Für diese Ziele trafen sich 1999 die Bildungsminister aus 29 europäischen Ländern und riefen die Reforminitiative, den Bologna-Prozess ins Leben.

Dieser definierte die freiwillige Vorgehensweise, die Hochschulsysteme in Europa stärker zu vereinheitlichen und ihre Kohärenz zu fördern. Zu den wesentlichen Elementen gehören die Einführung eines dreistufigen Studiensystems – dem Bachelor, Master, Doktorat – die Förderung der Mobilität von Studierenden und Hochschulpersonal, die Anerkennung von Studienleistungen sowie die Sicherung der Qualität in der Hochschulbildung.

Um im Gegenzug auch die berufliche Bildung auf europäischer Ebene besser zu vernetzen und zu stärken, wurde im Jahr 2001 unter der belgischen EU-Ratspräsidentschaft auf einer Ministerkonferenz in Brügge der Brügge-Kopenhagen-Prozess ins Leben gerufen. Dieser Reformansatz fokussiert sich gezielt auf die Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ein Jahr später einigten sich 31 europäische Bildungsminister des erweiterten europäischen Raums in Kopenhagen auf eine entsprechende Erklärung und Vorgehensweise. In Anlehnung an die Ziele des Bologna-Prozesses zur Entwicklung der Hochschulen und der akademischen Bildung soll sich der Brügge-Kopenhagen-Prozess auf die Harmonisierung und Vergleichbarkeit der beruflichen Aus- und Weiterbildung konzentrieren. Zentrale Bestandteile dieses Prozesses sind die Einführung des eigentlich akademischen ECTS zur Anerkennung von Leistungen in der Berufsbildung, die Entwicklung europaweit einheitlicher Qualitätsstandards und die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen, Kompetenzen und Abschlüssen. Dadurch soll die Mobilität von Auszubildenden und Arbeitnehmern innerhalb Europas erleichtert werden.[4]

Besagtes ECTS – European Credit Transfer System stellt eine Maßeinheit für den in Stunden gemessenen quantitativen Arbeitsaufwand der Studierenden dar. Gezählt wird in Leistungspunkten, genauer gesagt Creditpoints, die für die Teilnahme an Veranstaltungen, das Einreichen von Arbeiten oder das Bestehen von Prüfungen vergeben und im Studiennachweis der Studierenden festgehalten werden. Dadurch sollen die Abschlüsse international verständlich und vergleichbar gemacht werden, um die Anerkennung zu erleichtern. Dies soll nicht nur Studierenden den Weg ins Ausland erleichtern, sondern insgesamt die Mobilität von Studierenden in Europa fördern. Das ECTS ist eines der wichtigsten Werkzeuge, um die in dem Bologna-Prozess festgelegten Ziele zu erreichen.[5] Im Kontext der beruflichen Bildung entstand daraus das ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training, ein Punktesystem, das speziell für die berufliche Bildung angepasst ist und sich am ECTS orientiert.

Zur Umsetzung der EU-Initiativen wie den ECVET trägt das Cedefop – Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung eine maßgebliche Rolle. Sie ist eine dezentrale Agentur der Europäischen Union und unterstützt die EU-Mitgliedstaaten und Sozialpartner bei der Entwicklung und Verbesserung der beruflichen Bildung und Arbeitsmarktpolitik in Europa. In der offiziellen Beschreibung heißt es, die Cedefop trage zur Entwicklung und Umsetzung der EU-Berufsbildungspolitik bei. Es verfolge die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und unterstütze die Europäische Kommission, die EU-Länder, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften dabei, das Ausbildungsangebot an die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts anzupassen.[6]

Aber auch eine akademische Weiterbildung fördert den Marktwert des Lernenden.

Ein postgraduales Studium folgt nach dem grundständigem, sprich dem ersten Studium mit Abschluss. Es kann zu einem Bachelor-, Master-, Doktor- oder einem berufsspezifischen Abschluss führen.

Das lateinische post-, was nach bedeutet, steht als gebundenes Lexem der zeitlichen Bestimmung vor gradus, der Stufe oder dem Vergleichsgrad. Woraus sich auch das englische Wort to graduate bildete und somit postgraduate, ein Abschluss nach einem bereits absolvierten Studium darstellt.

Ein postgraduales Studium kann sowohl in Vollzeit als auch berufsbegleitend absolviert werden und ist besonders im Rahmen der beruflichen Weiterbildung oder für eine wissenschaftliche Laufbahn von Bedeutung.

Autorin: Kim Mara Müller

[1] Vgl. Europass Europäische Union: Europäischer Qualifikationsrahmen. Abschnitt: Was ist der EQR?.

[2] Vgl. IHK in Bayern: EQR/DQR: Welchen Nutzen bringen die Qualifikationsrahmen? Abschnitt: Universal-Übersetzer für Qualifikationen.

[3] Vgl.: Europäische Kommission: Bologna-Prozess und Europäischer Hochschulraum. Abschnitt: Was ist der Bologna-Prozess?.

[4] Vgl.: Bartsch: Brügge-Kopenhagen-Prozess. In: Große Hüttmann/Wehling: Das Europalexikon.

[5] Vgl.: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung: ECTS-System. Abschnitt: Idee und Konzeption.

[6] Vgl.: Europäische Union: Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung. Abschnitt: Überblick.